Architecte marocain installé à Paris, Manal Rachdi compose une architecture qui respire, qui pousse, qui vit. Fondateur de l’agence OXO Architectes, il imagine des tours couvertes de jardins, des viaducs transformés en habitats suspendus, des équipements bioclimatiques qui dialoguent avec leur environnement. Son approche, qu’il nomme « archéologie sensible », s’attache à révéler les strates visibles et invisibles d’un lieu avant d’y intervenir, pour instaurer un dialogue intime entre le contexte, l’architecture et la nature.

A+E // Vous avez grandi entre paysages marocains et villes européennes. Ǫuelles images d’enfance, quels lieux fondateurs nourrissent encore aujourd’hui votre imaginaire d’architecte ?

Manal Rachdi : « Mon imaginaire d’architecte est né dans les forêts, les médinas, les métropoles et la science-fiction. »

J’ai grandi en me baladant dans la forêt d’Ibn Sina à Rabat, où la lumière se filtre à travers les eucalyptus. Cet univers m’a appris très tôt la valeur de l’ombre, la puissance des parfums et le rôle protecteur des arbres. Les paysages de Beni Mellal, avec leurs reliefs abrupts et leurs terres arides, m’ont transmis le respect de l’eau, rare et vitale, ainsi que l’intensité des contrastes naturels.

Les méandres des médinas de Fès, Rabat et Kénitra m’ont initié à une urbanité plus intime : ruelles sinueuses, passages secrets, patios cachés, où l’ombre, le silence et la surprise deviennent une véritable architecture des sens. Puis j’ai découvert la jungle urbaine de Paris, Bruxelles et New York, avec leur verticalité, leur densité et leur énergie continue, où chaque seuil et chaque place deviennent un théâtre de vie. Ces paysages – la forêt, la montagne, la médina et la métropole – sont aujourd’hui les racines de mon imaginaire. Ils expliquent pourquoi je cherche toujours à faire dialoguer nature et ville, lumière et ombre, grand paysage et détails du quotidien.

Mais mon imaginaire s’est aussi nourri de territoires mentaux et fictionnels : les espaces déstructurés de Derrida, qui interrogent nos certitudes spatiales, ou les mondes hallucinés de Philip K. Dick, où la réalité se brouille et ouvre de nouvelles perceptions.

De la même manière, les villes prospectives de William Gibson et les visions cinématographiques qui déconstruisent l’espace, m’ont appris que l’architecture n’est pas seulement bâtie, mais aussi mentale, philosophique et narrative. Ces dimensions invisibles dialoguent avec mes paysages fondateurs et enrichissent ma manière de concevoir des lieux où le réel et l’imaginaire se rejoignent.

A+E // Vous décrivez l’architecture comme une rencontre entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, entre la biologie et l’urbanité. Comment cette idée se traduit-elle concrètement dans vos projets ?

M.R. : « La matière, la forme et l’écosystème sont mes trois échelles de travail : cellulaire, territoriale et vivante. »

Par un va-et-vient permanent entre l’échelle intime et l’échelle territoriale. À l’échelle du micro, l’état cellulaire des matières révèle parfois des réponses structurelles inédites qui ouvrent la voie à des solutions biomimétiques plus efficaces qu’un simple geste technique. À l’échelle du macro, l’observation des vents dominants, des formes urbaines et des continuités paysagères fournit des fonctionnements que l’architecture peut intégrer pour accroître sa performance et sa justesse. Et parfois, c’est la réplication d’écosystèmes existants qui offre les réponses les plus pertinentes, car ils ont déjà démontré leur efficacité dans le temps long du vivant.

L’Arbre Blanc illustre bien cette démarche : ses grands balcons-feuilles, jusqu’à 7 mètres de porte-à- faux, captent lumière et brise, créent de l’ombre et prolongent l’habitat dehors. Comme de grandes branches protectrices, ils abritent la façade, réduisent le besoin de rafraîchissement mécanique et favorisent des circulations naturelles de l’air. La morphologie devient ainsi un outil climatique autant qu’un geste architectural.

A+E // Au-delà des paysages, quels maîtres, artistes ou rencontres ont marqué votre parcours et façonné votre pratique ?

J’ai eu la chance d’apprendre auprès de Jean Nouvel, dont la précision conceptuelle et la force narrative continuent de nourrir ma pratique. Puis mes compagnons de route, Sou Fujimoto et Nicolas Laisné, avec qui j’ai partagé plusieurs aventures dont L’Arbre Blanc, m’ont permis de confronter et d’affiner mes intuitions sur la relation entre architecture et paysage.

Mais mon imaginaire s’est aussi enrichi de rencontres hors du champ strictement architectural. Le couturier Azzedine Alaïa m’a transmis l’idée que la matière peut être à la fois rigoureuse et sensuelle. L’artiste et ami Pascal Haudressy explore les frontières entre art et science, entre fixité et mouvement, et m’a sensibilisé à cette dimension vibrante de l’espace. Avec le créateur d’œuvre d’art numérique Zaki Jawhari, alias Urban Drone, c’est une autre manière de regarder les paysages numériques par immersion et survol, une mise en perspective et la captation des flux.

Sur un registre plus directement lié au vivant, la collaboration avec le botaniste Patrick Blanc m’a ouvert la voie pour faire de la végétation non pas un décor mais une véritable matière constructive, structurante et identitaire.

Enfin, le dialogue avec la psychologue Marie Danet (ma compagne) m’a permis d’approfondir ma réflexion sur l’impact émotionnel et cognitif des espaces, sur la façon dont l’architecture influence nos comportements, notre bien-être et nos relations.

Ces parcours croisés, entre architecture, mode, art, science, psychologie, nature, forment un terreau commun où mon travail prend racine et se renouvelle.

A+E // Votre démarche d’« archéologie sensible » invite à fouiller le site, son climat, ses usages, ses mémoires. Pouvez-vous partager un projet où cette lecture du lieu a profondément transformé votre conception initiale ?

M.R. : « Lire un site, c’est comprendre ses mémoires pour inventer son futur.»

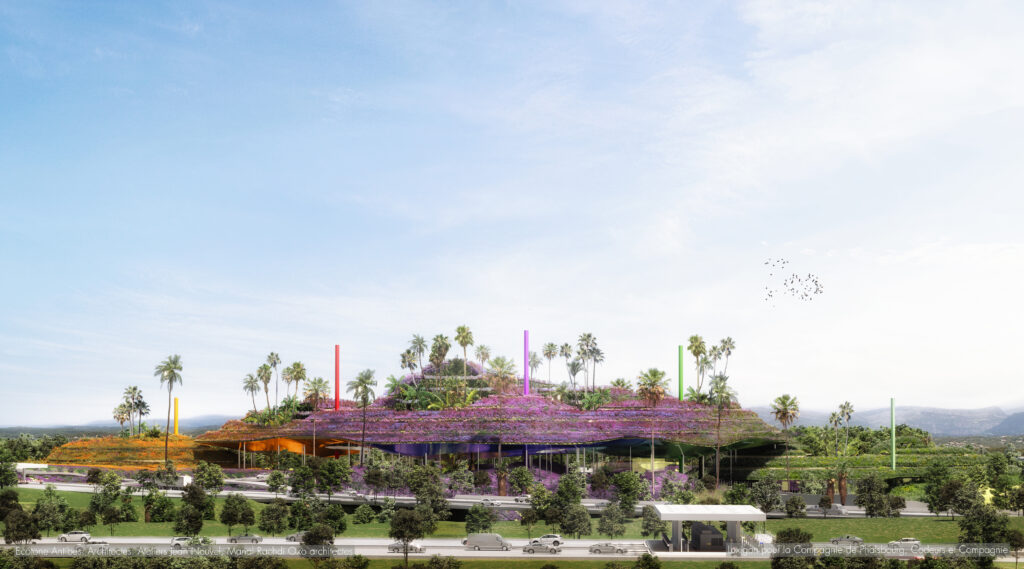

Écotone Antibes en est un exemple manifeste. Initialement conçu comme un simple campus tertiaire, le projet a basculé lorsque nous avons lu le site comme une lisière écologique, un écotone au sens biologique : une zone de transition fertile entre ville et nature. Cette découverte a transformé la logique du projet. Plutôt que de poser un objet architectural figé, nous avons conçu une montagne habitée, poreuse et étagée, qui prolonge le paysage existant, capte les vents pour ventiler naturellement, et accueille la biodiversité sur ses terrasses et façades. L’architecture y devient un écosystème productif, capable de restituer plus de nature qu’elle n’en prélève.

Mais cette transformation n’est pas seulement formelle : elle est le fruit d’un travail de recherche approfondi que nous menons en amont de chaque projet. Nous étudions le climat et ses variations saisonnières, l’orientation solaire et des vents, l’histoire économique et culturelle du territoire, les mémoires collectives et les usages quotidiens. Ce processus d’archéologie sensible consiste à sonder les couches visibles et invisibles d’un lieu, comme un palimpseste qui révèle ses fragilités et ses forces.

À Antibes, cette démarche nous a permis de comprendre que le site n’était pas un vide à combler mais un milieu vivant à prolonger. En le lisant comme une interface, entre Sophia Antipolis, la ville d’Antibes et le paysage méditerranéen, nous avons pu inventer une architecture qui ne nie pas le passé mais qui l’actualise.

Elle s’inscrit dans une continuité historique (celle des collines cultivées, des terrasses méditerranéennes), tout en se projetant dans les défis futurs : le changement climatique, la raréfaction des ressources, la nécessité de produire du confort autrement.

Ainsi, Écotone n’est pas seulement un bâtiment mais une réponse narrative et climatique : il relie les héritages du site aux enjeux à venir, et propose une nouvelle manière d’habiter la ville où l’architecture et la nature ne sont plus dissociées mais pensées comme un tout.

A+E // Dans vos réalisations emblématiques ; L’Arbre Blanc à Montpellier, Art’chipel à Marseille, ou Ecotone ; la végétation n’est pas un décor mais un moteur. Comment faites-vous pour que la nature devienne structure, usage, identité ?

M.R. : « Je suis un évolutionniste : pour moi, l’architecture doit apprendre de la nature sa capacité à se transformer en permanence, à changer avec les saisons et les atmosphères, tout en restant un socle stable et vital pour l’humain ». Pour moi, la nature est un élément structurant. Elle n’est pas un supplément ou un ornement, mais la base même de la conception. Dans nos projets, elle permet de développer de véritables écosystèmes habités, où l’architecture n’est plus séparée du vivant mais pensée comme un support fertile.

La végétation est aussi un outil de performance climatique. Elle participe à la maîtrise des îlots de fraîcheur, protège et rafraîchit naturellement les façades, filtre la lumière, favorise la ventilation et améliore le confort des habitants. La nature, en ce sens, doit être considérée comme une technologie très évoluée, perfectionnée par des millions d’années d’adaptation : elle sait répondre aux saisons, absorber les excès, réguler les microclimats et protéger l’architecture mieux que n’importe quel dispositif mécanique.

Mais elle est également un espace d’usage : à Montpellier, les grands balcons de L’Arbre Blanc sont de véritables pièces à vivre extérieures, conçues pour accueillir la vie quotidienne autant que la végétation. À Marseille, Art’chipel propose une oasis urbaine où les habitants se retrouvent au milieu des arbres et des jardins suspendus. À Antibes, Écotone organise sa morphologie comme une montagne végétale, où les terrasses deviennent des lieux partagés et des supports pour la biodiversité. Enfin, la végétation est identité : elle donne une silhouette, une ambiance et une mémoire aux projets. Ce n’est pas seulement un décor visuel, c’est une manière d’inscrire le bâtiment dans une continuité avec son territoire et son climat.

La question qui m’intéresse le plus en architecture est celle de la transformation et de l’évolution. La nature, par sa capacité à se renouveler, à se transformer avec les saisons et à générer des atmosphères changeantes, apporte une permanence dans le changement. C’est cette dialectique – être en mutation constante tout en restant fidèle à un équilibre – qui m’inspire. En ce sens, je me considère comme un évolutionniste : je crois que l’architecture doit apprendre du vivant, de son adaptabilité et de sa résilience. Cette vision est nourrie par des auteurs qui m’influencent profondément, qu’ils viennent de la science, de la philosophie ou de la littérature, et qui interrogent sans cesse notre rapport au temps, au vivant et aux métamorphoses.

A+E // Vous insistez sur la morphologie comme outil de performance. Auriez-vous un exemple où la forme même du bâtiment a permis de réduire les dispositifs techniques ou énergétiques ?

M.R. : Mille Arbres est très parlant : sa morphologie pyramidale inversée optimise l’ensoleillement des logements, agit comme une barrière naturelle contre la pollution et le bruit, et installe une canopée en toiture qui régule le microclimat. Ici, la performance vient d’abord de la géométrie, avant la technique.

A+E // Vous parlez aussi de bâtiments évolutifs, capables de changer avec le temps. Comment anticipez-vous ces métamorphoses et quelle part laissez-vous au hasard de la vie et de la nature ?

M.R. : Nous concevons des trames ouvertes et des sols fertiles qui permettent aux bâtiments de s’adapter aux usages et aux besoins futurs. Les toitures et façades végétalisées évoluent avec le temps, et les habitants s’approprient les espaces à leur manière. Le hasard, la croissance du vivant, les appropriations : tout cela fait partie du projet. L’imprévu est une richesse, il donne vie à l’architecture.

A+E // La ville dite « intelligente » s’appuie de plus en plus sur les technologies. Comment imaginez-vous un équilibre entre innovation numérique et présence de la nature ?

M.R. : « Une ville n’est pas intelligente parce qu’elle est numérique, mais parce qu’elle est vivante. »

Je crois à une ville bio-compatible plus que techno-centrée. L’innovation numérique doit rester discrète et utile, pilotage sobre, confort, maintenance prédictive, tandis que la véritable intelligence vient de la lumière, du climat, des matériaux biosourcés et de la présence du vivant.

Pour moi, la ville de demain ne sera pas seulement “connectée” par des câbles et des capteurs, mais surtout connectée au vivant : aux cycles de l’eau, aux sols fertiles, aux corridors écologiques, aux comportements humains. La haute technologie doit s’effacer derrière une low-tech inspirée du vivant, où l’architecture agit comme une interface sensible entre nature et société. C’est dans cette alliance subtile, entre outils numériques, formes climatiques et écosystèmes urbains, que réside la véritable intelligence des villes futures.

Les auteurs de science-fiction et de science prospective nous rappellent que trop de technologie peut faire perdre à l’humanité sa raison. C’est pourquoi je défends des villes où l’on s’appuie sur l’intelligence technique et artificielle, non pour en dépendre, mais pour concevoir des environnements les plus low-tech possibles. L’objectif est clair : profiter de ces outils comme alliés discrets pour rendre notre monde plus juste, plus simple et plus habitable.

A+E // Si vous deviez formuler une promesse à la ville ou à ses habitants à travers votre architecture, quelle serait-elle ?

M.R. : « Offrir plus de nature que ce que l’architecture consomme. »

Chaque projet doit restituer en biodiversité, en confort climatique et en qualité de vie plus que ce qu’il a prélevé. C’est une forme de pacte que je passe avec les territoires et leurs habitants : si un bâtiment prend du sol, il doit rendre de l’ombre, de la fraîcheur, des sols fertiles, des continuités écologiques, des espaces partagés.

Cette promesse va au-delà de l’écologie comme contrainte : c’est une vision positive et régénérative. L’architecture ne doit pas seulement limiter ses impacts, mais devenir un acteur du vivant. Elle peut produire de l’air plus pur, favoriser les pollinisateurs, améliorer la santé, générer du lien social. Dans un monde urbain en quête de sens, je crois que notre rôle est de concevoir des lieux capables de soigner la ville, de l’apaiser et de redonner aux habitants une relation sensible avec leur environnement.

A+E // Ǫuels horizons aimeriez-vous explorer demain, qu’il s’agisse de nouveaux programmes, matériaux ou territoires ?

M.R. : Je veux développer des programmes hybrides mêlant habitat, travail, agriculture urbaine et santé ; approfondir l’usage des matériaux biosourcés et du réemploi ; et investir les territoires de lisière, périphériques, franges métropolitaines, zones portuaires, pour les transformer en paysages habités et fertiles.

Au-delà de ces pistes, ma vision est celle d’une ville-écosystème, où la présence massive de nature n’est pas un luxe mais une nécessité vitale. Une ville où l’on vit au quotidien dans un rapport constant avec le vivant, où chaque rue, chaque toiture, chaque façade peut devenir fertile. Cette immersion dans la nature n’a rien de décoratif : elle procure de l’apaisement, améliore la santé, régule les microclimats et rétablit une qualité de vie perdue dans les métropoles contemporaines.

Cela passe par des espaces publics partagés, généreux et accessibles, des projets culturels ancrés dans la ville et ouverts à tous, et des lieux de vie hybrides qui décloisonnent les usages. Habiter, travailler, apprendre, se cultiver, se soigner et se rencontrer doivent pouvoir coexister dans un même écosystème urbain. Les projets que nous concevons cherchent à incarner cette mixité, où l’architecture ne sépare plus mais relie, où elle devient un milieu de vie complet.

A+E // Enfin, quand on entre dans l’un de vos bâtiments, qu’aimeriez-vous que l’on ressente avant tout ?

M.R. : Mes bâtiments ne sont pas des objets, ce sont des paysages habités. J’aimerais que l’on ressente la sensation d’entrer dans un paysage habité plutôt que dans un simple bâtiment. Ǫue l’air y circule comme dans une clairière, que la lumière filtre comme à travers des feuillages, que les matières et la présence du végétal procurent un apaisement immédiat.

Mes projets ne cherchent pas seulement à protéger mais à offrir une expérience sensible : la fraîcheur de l’ombre, la douceur d’une matière, le parfum d’une plante, le son de l’eau ou du vent. Ce sont des lieux de résonance, où chacun retrouve quelque chose d’intime, le souvenir d’un jardin, d’une médina, d’un horizon.

Plus qu’un geste architectural, je souhaite créer des espaces qui apaisent et relient : relier les habitants entre eux par des lieux partagés, relier la ville à la nature par des continuités fertiles, et reliés chacun à ses propres émotions. Si l’on ressort avec la sensation d’avoir vécu un instant de calme, de beauté et de connexion à soi-même, aux autres et au vivant, alors l’architecture a atteint son but.

Propos recueillis par la rédaction