L’Anthropocène ne se réduit pas à une catastrophe écologique, c’est un bouleversement ontologique : l’humain découvre qu’il ne fait qu’un avec le monde, que ses gestes modifient les sols, l’air, l’eau, les climats. L’art et l’architecture deviennent alors des lieux privilégiés pour réinventer les relations avec le vivant dans des rituels de continuité. Construire, c’est instituer un geste symbolique, un récit commun qui nous relie à ce qui nous entoure.

Dans cette perspective, l’architecture de l’Anthropocène loin d’être uniquement fonctionnelle ou esthétique, doit redevenir un espace rituel, où les matériaux, la lumière, l’eau et les plantes sont des médiateurs. Chaque détail compte : le sol garde la mémoire de ce qu’on y inflige, l’eau révèle nos dépendances, la lumière inscrit nos temporalités.

L’histoire de l’architecture montre que chaque époque invente ses manières d’habiter en réponse à ses bouleversements. La révolution industrielle a imposé l’architecture de la machine et de la rationalité. Le Bauhaus a tenté de réconcilier art et industrie dans une vision de modernité collective. Frank Lloyd Wright, avec la maison sur la cascade, a proposé une autre voie : habiter en continuité avec l’eau et la roche, dans un dialogue intime avec le site. Ces jalons étaient essentiels, mais aujourd’hui le défi est d’une autre nature.

Nous sommes entrés dans l’Anthropocène, une ère où l’activité humaine est devenue une force géologique, bouleversant sols, climats, cycles de l’eau et écosystèmes. Comme le souligne Guillaume Logé dans Renaissance sauvage. L’art de l’Anthropocène, il s’agit d’une révolution de notre rapport au monde, pas seulement d’une crise écologique : nous découvrons que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais intriqués en elle, pris dans les mêmes dynamiques. L’art et l’architecture, dans ce contexte, deviennent des rituels de continuité, des gestes qui nous relient à ce qui nous entoure.

Habiter l’Anthropocène signifie redonner à l’architecture sa fonction symbolique et sensible. Le sol devient mémoire : il absorbe l’eau et les produits chimiques, conserve les traces d’arrachages intempestifs et de pâturages intensifs ; il témoigne de nos usages comme de nos excès. La lumière, loin d’être un simple paramètre technique, devient une matière qui sculpte nos temporalités. L’eau rappelle nos dépendances vitales, et la plante, mémoire vivante, incarne la continuité de nos récits. Construire, ce n’est plus effacer ces traces, mais les accueillir, les assumer, et parfois, chercher à les réparer.

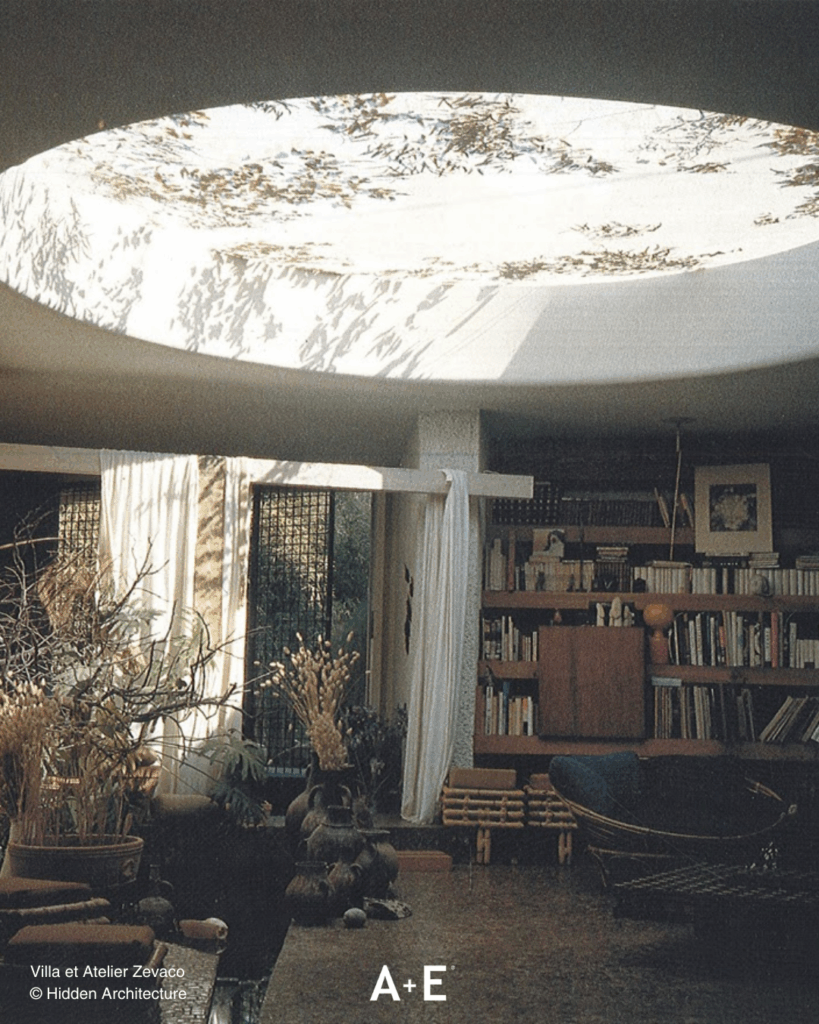

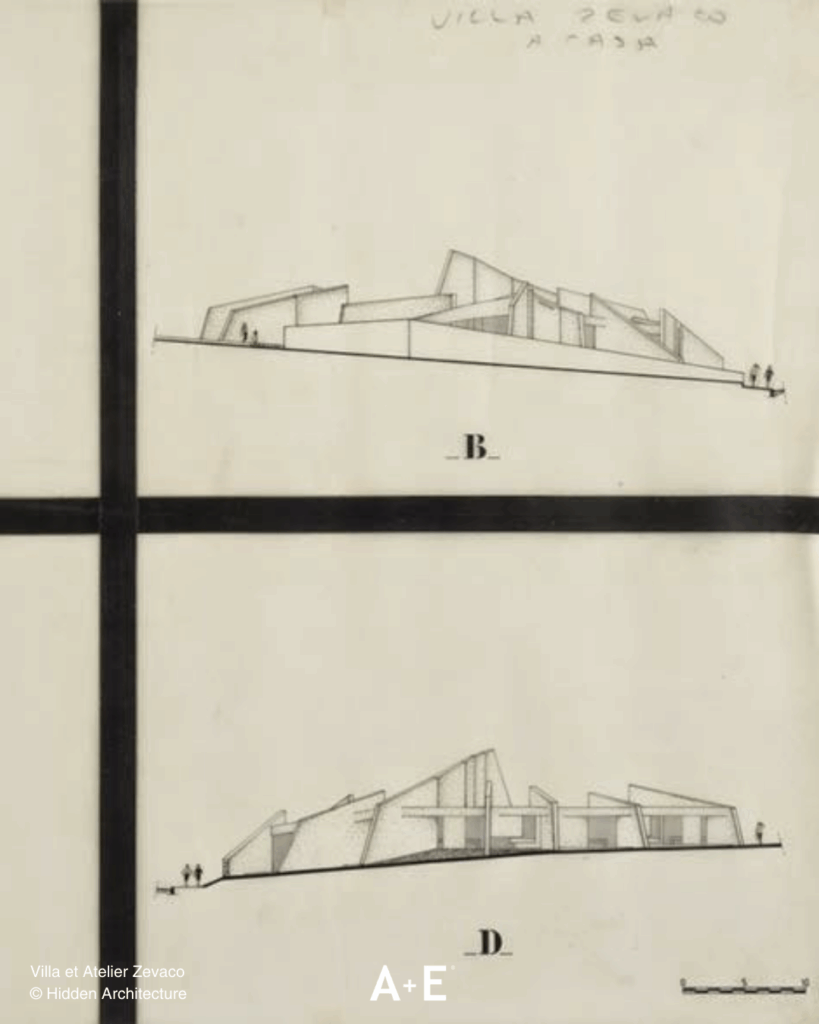

Le Maroc possède des exemples précieux pour penser cette transformation. Jean-François Zevaco, dans la maison qu’il avait conçue pour lui-même et que j’ai eu l’occasion de visiter de son vivant, avait déjà expérimenté une architecture poreuse et sensorielle : un patio circulaire traversé par l’air et la lumière, des rigoles d’eau qui laissaient entendre le temps s’écouler, des céramiques craquelées qui donnaient au toucher l’impression d’être enraciné, des agaves qui formaient une clôture vivante et un espace tampon avec le dehors. Cette architecture ne séparait pas, elle tissait.

Aujourd’hui, l’Anthropocène nous oblige à prolonger cette intuition et à la développer. Il ne suffit plus de construire des abris, il faut concevoir des milieux de co-existence. On peut imaginer des habitats poreux, traversés par les cycles d’air, de lumière et d’eau. On peut concevoir des architectures littorales verticales, non pas comme des forteresses face à la montée des eaux, mais comme des espaces en relation avec elles, reliés aux centrales de dessalement qui, face à la pénurie croissante d’eau, deviendraient des lieux de vie et de partage. Ces gestes prospectifs ne sont pas des utopies : ils expriment une nécessité de réinventer l’architecture comme médiation, comme rituel collectif inscrit dans la continuité de notre survie.

Le séisme d’Al Haouz, qui a frappé le Maroc en 2023, nous rappelle avec force que l’architecture ne peut être conçue hors de son environnement, une occasion d’instaurer une relation juste entre le bâti, le sol et la communauté. Les villages touchés ont révélé la fragilité de certaines constructions, mais aussi la force des solidarités locales. Vivre avec son environnement, c’est aussi reconnaître cette leçon : chaque projet doit être intégré, efficace, enraciné dans son site, attentif à la mémoire des sols mais aussi à celle des hommes et à leurs urgences.

L’architecture de l’Anthropocène n’est pas censée être une rupture absolue, mais une renaissance sauvage, pour reprendre les mots de Logé. Elle n’invente pas ex nihilo, elle réactive des continuités : avec les sols, les plantes, les lumières, les gestes et les récits. Elle est à la fois mémoire et prospective, réparation et invention. Pour habiter ce temps ou cette ère géologique, acceptons que l’architecture redevienne un rituel, un espace de transmission et de coexistence, capable de relier la fragilité de la terre et l’avenir des humains.

BIBLIOGRAPHIE

- Frampton, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. 5th edition. London: Thames & Hudson, 2020

- Logé, Guillaume. Renaissance sauvage. L’art de l’Anthropocène. Arles: Actes Sud, 2019

- Serres, Michel. Le Contrat naturel. Paris: François Bourin, 1990