À la croisée des récits, des matériaux et des territoires, Khalil Morad El Ghilali interroge l’architecture comme un acte à la fois sensible, engagé et profondément vivant. Architecte, urbaniste, enseignant-chercheur à School of Architecture, Planning & Design « SAP+D », à l’Université Mohammed VI Polytechnique « UM6P » et à l’École nationale d’architecture de Marrakech « ENA », il est le fondateur d’Atelier BE à Rabat, une agence de recherche et de design interdisciplinaire créée en 2019. Doctorant à l’Université de Thessalie en Grèce, il forge une pratique qui mêle matière vernaculaire, écologie et prospective technologique.

Avec son équipe pluridisciplinaire architectes, paysagistes, urbanistes, artisans ; il explore des formats variés : des espaces publics aux infrastructures paysagères, en passant par des jardins ou des architectures discrètes. Animés par une double ambition, locale et globale, ils créent des œuvres qui tissent poésie, responsabilité écologique et inventivité collective. Dans cette interview pour A+E, il revient sur ses motivations, ses convictions et sur cette question fondatrice : « Pourquoi j’ai fait archi ? »

A+E // Qui suis-je ?

Je suis Khalil Morad El Ghilali architecte, enseignant-chercheur, fondateur de l’Atelier BE, une agence de recherche et de design interdisciplinaire basée à Rabat. Mon parcours s’est construit entre territoires, disciplines et temporalités. Ce qui me fascine, c’est la manière dont l’architecture articule matière, récit et engagement. Atelier BE rassemble une jeune équipe d’architectes, de paysagistes et d’urbanistes. Nous partageons un désir d’ancrage local et d’ouverture aux mutations globales. Nos projets s’inscrivent dans des contextes divers : visions territoriales, infrastructures paysagères, jardins, espaces publics, architectures discrètes. Tous sont portés par une même exigence : faire émerger des formes de cohabitation sensibles et durables.

A+E // Comment définiriez-vous le rôle de l’architecte aujourd’hui ?

K.M. E. G. : L’architecte aujourd’hui ne peut plus se contenter de dessiner des formes. Il ou elle est avant tout un·e traducteur·rice du monde — un·e médiateur·rice entre des besoins humains, des ressources limitées, des territoires fragiles et des systèmes complexes. C’est un métier de responsabilité, qui assemble des récits, des savoirs, des usages — entre soin, réparation et invention.

Dans un contexte d’épuisement écologique et de délitement des liens sociaux, son rôle devient celui d’un veilleur : à la fois pragmatique et poétique, capable de produire de l’espace mais aussi du sens. Être architecte, c’est habiter les contradictions de notre époque et y répondre avec méthode, humilité et imagination.

A+E // Si vous deviez expliquer pourquoi vous avez choisi l’architecture comme métier, quelle image utiliseriez-vous ?

K.M. E. G. : Je pense au Hadith rapporté par Ibn Omar : « Chacun d’entre vous est un berger, et chacun est responsable de son troupeau. » Choisir l’architecture, c’était choisir de veiller. Sur les lieux, les êtres, les usages. Prendre soin. Agir, humblement, dans le monde. Être à la fois témoin et acteur.

A+E // Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ?

K.M. E. G. : Aucun. Je ne me vois pas exercer un métier qui ne participe pas, d’une manière ou d’une autre, à quelque chose de plus grand que soi : la cause commune, le soin du monde. Ce n’est pas tant l’architecture pour elle-même qui m’intéresse, mais ce qu’elle permet : créer du lien, protéger, réparer, transmettre. Peut-être qu’un autre rôle aurait pu me convenir, à condition qu’il reste au service du vivant. Mais aujourd’hui, je ne vois rien d’autre.

A+E // Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes futur(e)s architectes ?

K.M. E. G. : Ne perdez jamais de vue le sens profond de ce que vous faites. Résistez aux logiques de facilité, aux effets, à l’image pour l’image. Restez attentifs aux détails, aux usages, aux corps. N’ayez pas peur de désapprendre. Apprenez à écouter les lieux, les gens, les matières, le climat. Apprenez aussi à douter : le doute est fertile. Et surtout, trouvez des ancrages : dans une culture, une matière, un engagement. Bâtissez pour les autres, pas pour vous. C’est là que naît l’architecture sincère.

A+E // Qu’avez-vous à dire aux jeunes architectes diplômés à l’étranger qui hésitent à rentrer exercer au Maroc ?

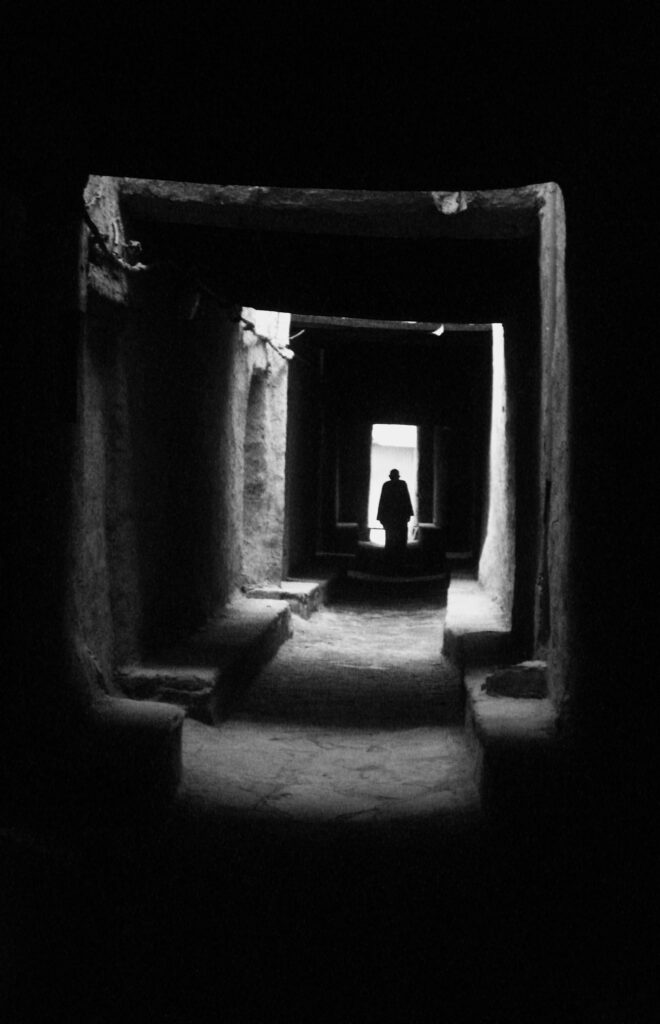

K.M. E. G. : Le Maroc est un territoire exigeant, complexe, parfois déroutant — mais profondément stimulant. Il ne faut pas venir y appliquer ce qu’on a appris ailleurs. Il faut accepter de se laisser transformer, réinterroger ses outils et ses certitudes. Le Maroc a certes besoin de regards nouveaux. Mais il a surtout besoin de personnes prêtes à écouter, à comprendre, à composer avec ses réalités complexes. Revenir, c’est entrer dans un dialogue souvent rugueux, mais fertile. Si on arrive avec humilité et lucidité, alors oui, c’est un terrain d’action essentiel. Car il y a ici une matière vivante, une intelligence des lieux, des savoir-faire, une capacité de résilience immense et des terres en jachère qui n’attendent que des semeurs de sens.

A+E // Quel changement majeur faudrait-il faire dans le domaine de l’architecture au Maroc ?

K.M. E. G. : Redonner du temps et de la valeur à la pensée architecturale. Trop de projets sont conçus dans l’urgence, dictés par des logiques économiques ou politiques qui oublient le contexte. Il est urgent de remettre le sens, le soin, le long terme au centre.

L’architecture doit redevenir un outil de transformation sociale et écologique, pas seulement un exercice de style ou de rendement. Et surtout : reconnaître que bâtir n’est pas un acte d’autorité, mais un acte d’écoute.

Sans transition :

A+E // Le métier d’architecte en une couleur ?

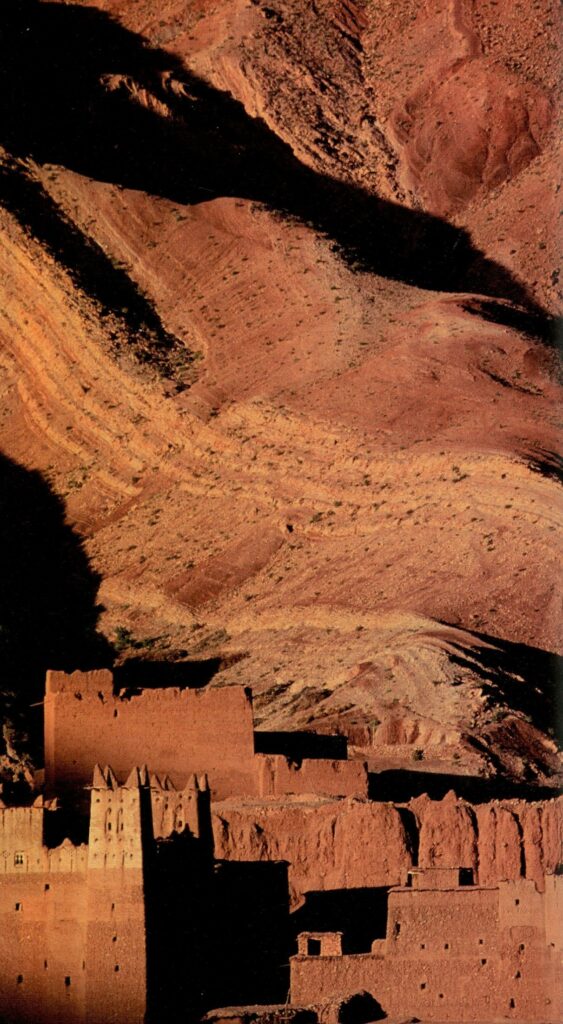

K.M. E. G. : Un ocre profond, entre la terre et le soleil. Une couleur tellurique, patiente, enracinée qui traverse le temps.

A+E // Le métier d’architecte en une citation ou proverbe ?

K.M. E. G. : Cette idée simple : « Bâtir, c’est cohabiter. » On est là pour faire tenir ensemble des mondes disjoints. Comme le colibri, on ne prétend pas éteindre l’incendie, mais on fait notre part. Si nos têtes avaient du cœur, et nos cœurs de l’envie, on aurait de quoi faire un monde meilleur.

A+E // Si l’architecture était un son ou une mélodie ?

K.M. E. G. : Le souffle du vent dans les roseaux. Ou une ligne de oud en boucle. Une vibration discrète, persistante, presque méditative. Quelque chose d’assez ancien pour être familier, assez libre pour être neuf.

A+E // Le métier d’architecte en une émotion ?

K.M. E. G. : La tendresse ! Une tendresse lucide, qui veille sans relâche. Celle qui reste debout quand tout vacille. Celle qui survit à ce passé simple et composé.

A+E // L’architecture avec une odeur ?

K.M. E. G. : L’odeur de la terre mouillée après la pluie. Une odeur d’attente, de renouveau, de fertilité.

A+E // Une saison ?

K.M. E. G. : Le printemps. Parce qu’il travaille en silence, sous la surface. Parce qu’il revient, même après les hivers les plus longs. Il incarne le recommencement, la germination, la patience et la promesse.

A+E // Un poème ?

K.M. E. G. : Ici et maintenant de Mahmoud Darwich.

« Je suis là. Et je suis maintenant. »

« Je suis mon pas,

je suis ma voix,

je suis le point d’équilibre entre un hier qui persiste

et un demain qui vacille.

Je suis le lieu où le vent se repose. »

Ce poème me touche parce qu’il parle de présence. Il évoque cette manière d’habiter le monde, attentive, fragile, essentielle que l’architecture devrait toujours préserver. C’est un texte pour ceux qui bâtissent non pour l’éternité, mais pour la vie, dans ses éclats et ses fissures. Pour celles et ceux qui aiment le “ici” et le “maintenant” comme on aime un engagement.

A+E // Pour vous, l’architecture, c’est avant tout… ?

K.M. E. G. : … un acte de soin et d’attention envers le monde. Un métier qui relie.

INFOS

Le compte Instagram : @ateliersbe

Le site Web : www.ateliersbe.com

Propos recueillis par Yasmina Hamdi